ITは単なる業務効率化だけでなく、さまざまな分野で新しい価値を創造するツールとなっている。医療業界も例外ではない。医療従事者は自らの仕事以外に膨大な事務作業に追われているが、ITによる効率化が進めば本来の業務に専念できるようになる。そうした環境は患者の満足度向上や医師をはじめとする優秀な人材の獲得につながり、結果として経営改善をもたらす。不可欠なのが、IT部門の強化と外部企業との連携だ。本稿では、そうしたスマートホスピタルを牽引する名古屋大学医学部附属病院(以下、名大病院)の取り組みを企業の担当者を交えて取材した。

病院と地域を結びつける

名大病院は、2017年より「スマートホスピタル構想」を掲げている。中心となるのが同院のメディカルITセンター(白鳥義宗センター長)だ。実証実験を重ね、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めている。同センター特任助教の大山慎太郎氏は、概念は内閣府のSIP(※)が提唱する「AIホスピタル」に近いが、もう少し広いと語る。院内だけでなく、病院と地域を結びつける技術も視野に入れているためだ。

背景には、地域医療連携と地域包括ケア制度の広がりがある。病院もその中で機能しなければならないが、今の医療制度だと、医療連携はそれほど簡単ではないという。クリニックの患者が病院に行くと、クリニックとの関係が途切れてしまうためだ。「そこを繋ぐのがITです。」病院でしかできなかった検査、特にエコーや各種生理検査機器の小型化が進んでいることも、診療の現場や在宅との連携を後押ししている。現にポケットエコーを携帯する往診医は多いという。技術革新が進むと、今まで病院でしかできなかった検査や治療、フォローアップが家でもできるようになる。そうした医療リソースをなるべく院外に提供するのもスマートホスピタルの概念だ。

「患者が使用中のデバイスを遠隔監視できるシステムやバイタル情報(脈拍や呼吸・活動量等)のリアルタイム測位が可能なIoTシステムを取り入れることで、状態変化を迅速に把握できます。さらに近くで対応可能な医療従事者に自動的に連絡できれば、医療事故の予防につながる。我々はこうしたシステムの構築と運用に向け、実証実験を行っています。」さらに連携する外部の病院やクリニック、ケア施設等を通じ、自宅においても安心・安全な医療を提供きるような基盤整備・検証を同時に進めているという。

医療へのアクセスは、特に過疎・中山間地域で切実だ。愛知県には奥三河地域という高齢化率40%を超える広域な地域がある。地域には唯一の総合病院である新城市民病院があるが、医師不足により医療破綻の危機に瀕している。そこで立ち上げられたのが「奥三河メディカルバレープロジェクト」だ。医療現場の課題解決と高齢者ら住民の健康管理や治療に役立つ技術開発を目的に、2018年に名古屋大学大学院医学系研究科と愛知県新城市が包括研究協定を締結した。

同構想の一環として行ったのが新城市民病院における実証実験である。共同開発者として、民間企業からは大成建設株式会社、株式会社NTTドコモ、シスコシステムズ合同会社が参画。「入院患者の安全と見守り」をテーマに、IoTの活用によりスタッフや患者の位置情報と患者のバイタルサインを可視化・閲覧できる基盤整備と医療デバイスの評価を行った。(本誌07号20頁参照)

多目的ロボット「temi」とソフトウェア「BuddyBot」

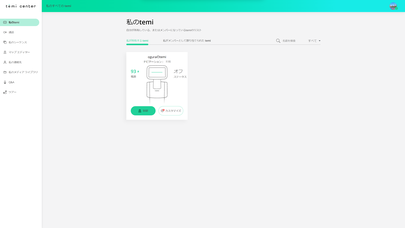

医療の質や患者サービスの向上、医療業務の効率化、感染症拡大防止に向けて実施されたのが同センター、大成建設株式会社、モノプラス株式会社が共同する多目的ロボットの実証実験だ。市販のAIアシスタンス機能を備えた自律走行型多目的ロボット「temi」に、PCやモバイル端末上で動作するソフトウェア「BuddyBot」を搭載し、2022年1月に実証実験を行った。

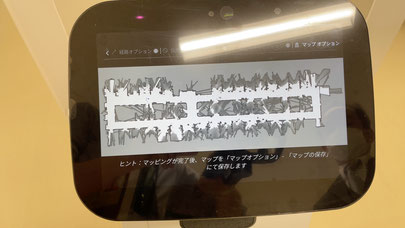

これはもともと米国temi社が家庭用に開発したロボットだが、コロナ禍により介護施設や医療施設での業務活用が期待されている。自己位置推定と環境地図作成を行うことで自律走行し、AIアシスタント機能により、情報の検索や連携家電の操作、ビデオ通話、メディア再生等も可能だ。さらに、ソフトウェア開発キットが用意されており、サードパーティ(第三者団体)の開発者が独自のアプリケーションを搭載することができる。

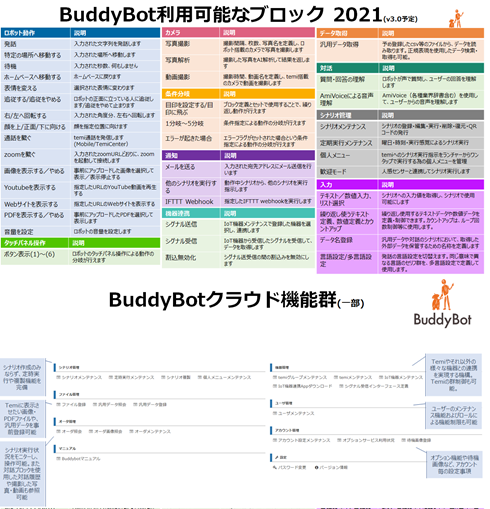

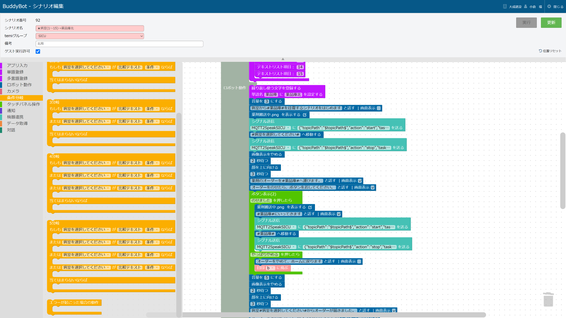

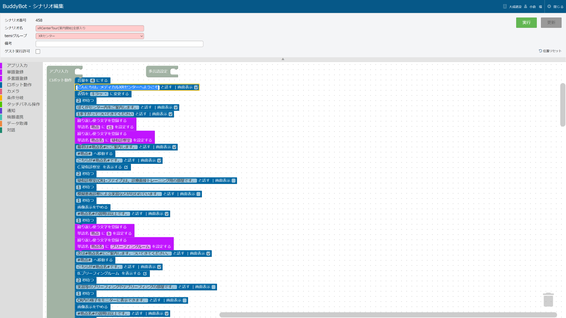

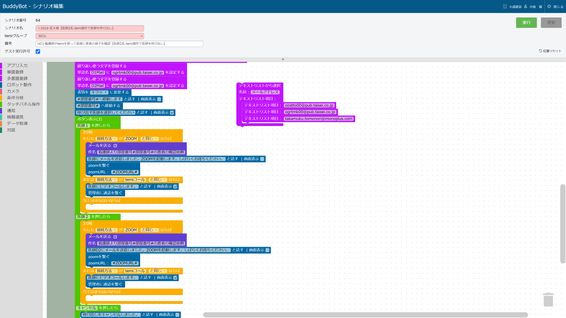

そうしたアプリケーションとして開発されたのが、モノプラス株式会社のBuddyBotだ。特徴はプログラムの専門知識が無くても、動きをシナリオ形式で制御できること。ユーザーはブロック・プログラミングをベースに、ロボットに実施して欲しいシナリオを上から順に積み重ねていくことで、さまざまな動作を指示できる。加えて、複数のtemiや、temi以外の機器やクラウドと連携動作することができることも、特徴の一つだ。

一般に馴染み深いのが2014年に登場した「Pepper」だが、temiはどう違うのか?同社ロボティクス事業開発ディレクターの高椋大寛氏によると、大きな違いは移動機能だ。temiは自律移動機能で人や障害物を避けたり経路を選ぶことができる。ハードの設計は比較的シンプルで駆動部分も少なく、ソフトウェア制御に期待される部分が広いため、業務への応用に向けた柔軟性も優れている。

実証実験

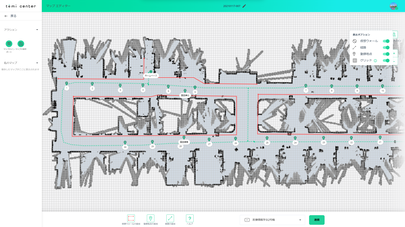

実証実験では、外科系集中治療室(SICU)内の空き部屋を充電用ホームポジションに設定。temiは充電ステーションを中心に半径50メートルまでオートマッピングすることができるので、SICU内をtemi一台でカバーできた。

検証は搬送と遠隔操作の二つのユースケースで行った。搬送では、医師のオーダーにより薬品庫の看護師がtemiを呼び、薬品をセットして指定の病室に運ばせ、呼び戻すシナリオを検証した。現場からの印象は上々で、医師と看護師からは「薬剤搬送ではすぐにでも使いたい」「業務がだいぶ楽になるため、搬送はロボットで代替したい」との意見があった。SICUは手術前後の患者が入る病棟で、看護の必要度が高い割に面積が広い。「看護師にとっては移動距離が長く大変なので、temiのアシストがあれば助かります」と大山氏。特にコロナ禍以降、夜間は搬送や清掃の働き手が十分確保できないため、そうした業務の代替としても有効という。

実は自動搬送システムの導入は名大病院にとって初めてではない。過去には一般的に病院で導入される、天井に配したレールを経由して搬送物を箱に入れて運ぶリニア搬送設備があった。ただ、故障しやすいことと、決まった場所への搬送しかできない欠点があった。気送管というカプセルを空気の圧力で送るシステムも病棟で採用したが、経年劣化とともに配管が詰まりやすくなってしまった。また、床のライン上で動かす自動搬送システムも数億円かけて手術室に導入したが、人との動線が交差することやライン上に物を置くと止まってしまうので評判が悪かった。「こうしたシステムの問題は、用途を特化したため量産化されず、単価やランニングコストが高いことです。」

一方のtemiは汎用ロボットだ。市場原理が働きやすく単価が低いので複数配備できる。「特定の能力が特化して高いわけではありませんが、医療従事者が部分的に担っていた業務を補佐できるのではないかという仮説のもとに今回のユースケースで実証実験を行いました。総合的に見て、汎用性ロボットを活用する方が、投資効果が高いと思います。」

遠隔操作では、看護師がいる病室にtemiを派遣し、看護師がtemiを介して控室の医師とカメラ画像で患者の状態を確認した。遠隔回診は光の当たり具合で見にくい場面があったことと、temiのカメラの位置が固定されていたため、高性能のウェブカメラで補完したところ、実際の見え方に近くなった。「遠隔操作では、temiが医師と患者をつなぐクッションの役割を担えるのではないか」と大山氏。医師が自宅待機の場合、今までは看護師を介した電話でのやり取りしかできなかった。例えばドレーン(体腔内に溜まった水分、血液、リンパ液、膿瘍などを体外に排出するための誘導管)からの体液の色を知らせる場合、正確に描写できなかった。「temiを介せば客観的に判断できるようになります。処置が必要と判断した段階で、病院に向かえばよいのです。」

企業が共同研究に取り組む理由

建設業を営む大成建設株式会社がなぜtemiの実証実験に参画にするのか?同社医療・医薬営業本部医療施設計画部長の松田祐晴氏は「建設業で提供すものは、建物ではなくなってきつつある」と指摘する。例えば病院であれば、その施設が有する機能であったり、患者の療養環境であったり、職員の働きやすさを提供することだ。単に箱モノを作るだけではなく、ソフトウェアと組みわせることにより、環境を向上せることがこれからの役割という。「アイテムがロボットやロボットが安全に動くための建物の在り方であり、そこを研究分野に定めて、実用化に向けて取り組んでいるのです。」

さらに同社エンジニアリング本部医療施設プロジェクト室シニアエンジニアの小倉環氏は「建物の計画段階からロボットの使用を想定する時代になってきた」と付け加える。案内、清掃、警備等いろいろなサービスロボットが開発、提供され始めており、近い将来には複数メーカーのロボットが病院をはじめいろいろな施設で働くようになる。現時点ではメーカー同士の協調が難しいので、例えばロボット同士が交差して止まってしまう事案が懸念される。タスクの優先度によってロボットの走行に優先度をつける、設備を一元的に連携させるといったロボットバリアフリー、ロボットフレンドリーな施設計画、人とロボットの協働において安全に運用できる環境を提供する責任 が建設業にもあるというのだ。

今後の展望

先進的な医療機関で実証実験が進む医療DXだが、大山氏はまだ黎明期と語る。「米国の先進的な病院では企業とパートナーシップを構築しながら積極的な導入を進めているだけでなく、新たなAIホスピタルとしての収益モデルを模索していることが報告されています。」

一方、日本の医療機関では検証場所や検証の量が十分ではなく、運用ノウハウが育っていない。どうしても安全に舵を切ってしまうためだ。「リスクマネジメントをしながら技術をどんどん導入する風潮が出れば、比例してソフトをはじめとする根幹技術や運用ノウハウが蓄積されます。その時にはじめて病院のDXが起きるのではないでしょうか。」 国内でも内閣府が主導するSIPに採択されたAIホスピタル構想が企業との実証を経て実用化に向けて動き出している。「今後こういったプラットフォームが整備利用されていくにつれ、有効に利活用を行える人材を確保・育成していくことも病院方針上重要となってくるでしょう。」